今回は、電子マニフェスト運用にかかるメリット・デメリットを解説します。

また、環境省では2022年度に電子マニフェストの普及率70%を目標に掲げていますが、現在の電子マニフェスト普及率についても解説しています。

目次

電子マニフェストのメリット3つ

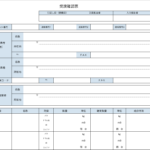

紙マニフェストと電子マニフェストには事務処理の効率に大きな違いがあります。電子マニフェストのメリットを3つ解説します。

①事務手続きの効率化

入力操作が簡単になり、手間がかからないのが電子マニフェストの最大の特徴です。システムで管理しているので、法で定める必須項目の入力漏れやミスをすぐに確認できます。また、終了報告期限が近付くと排出事業者に注意喚起が促され、ヒューマンエラーを防止できます。

日本産業廃棄物処理振興センターの調査によると、紙マニフェスト運用の労務工程は年間3,400時間に対し、電子マニフェスト運用の労務工程は年間400時間と年間で3,000時間も短縮されているとの結果が出ていました。

②電子マニフェストの保管不要

紙マニフェストの場合、5年間の保管義務があります。しかし、電子マニフェストはマニフェスト情報がセキュリティ万全な情報処理センターに保存されるため、産廃排出事業者の手元で保管する必要がありません。つまり保管スペースの確保、管理に労力を費やす必要はなく、いつでもマニフェストを確認できます。

③産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要

紙マニフェストの場合、年に一度マニフェスト交付状況を都道府県等に報告する義務があります。しかし、電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが都道府県等に報告するので、これらに関する労力はゼロになります。

電子マニフェストのデメリット2つ

電子マニフェストのデメリットを2つ解説します。

①利用料金がかかる

電子マニフェストの運用には利用料金がかかります。利用料金の内訳は年間基本料と登録1件ごとの使用料です。

詳しくは、日本産業廃棄物処理振興センターのサイトにてご確認ください。

②紙マニフェストとの併用

電子マニフェストを利用するには、産廃排出事業者だけでなく、収集運搬事業者及び処理事業者の3者がすべて電子マニフェストに加入していなければなりません。電子マニフェストを導入していない事業者も多く、紙マニフェストとの併用は避けられません。

紙マニフェストと電子マニフェストを併用すると、かえって業務が煩雑になることもあるので注意が必要です。

2020年10月現在の電子マニフェストの普及率は64%

日本産業廃棄物処理振興センターによると、2020年10月時点の電子マニフェストの普及率は64%です。一部、電子マニフェストの使用義務化の後押しもあり、年々普及率は高まっています。しかし、電子マニフェストは利用料金や紙マニフェストとの併用がネックになっていたり、元々電子マニフェストの理解不足だったりと、2022年度普及率70%達成にはまだ課題が多いようです。

まとめ

電子マニフェストの普及率を高めるために、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)では、WEBサイト内のコンテンツ(Q&A、動画など)を充実させるだけでなく、「電子マニフェスト導入実務研修会」や「電子マニフェスト操作体験セミナー」を開催しています。(現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止につき、講習会の開催は未定。)

電子マニフェストを導入すると業務の効率化を図れる一方、コストがかかる一面もあります。デメリットに注意しつつ導入を検討してみてください。

関連するコラムはこちら