再生資源物、再生資源物の屋外保管に関する条例について解説します。

再生資源物とは?

再生資源物は、リサイクル可能な資源のことで、金属、古紙、古布、びん、プラスチックなどがあります。

再生資源物

使用を終了し,再生資源として収集された木材,ゴム,金属,ガラス,コンクリート,陶磁器,プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解,破砕,圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。

ただし,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成 14 年法律第 87 号)第 121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)及び第 17 条の 2 第 1 項に規定する有害使用済機器に該当するものその他適正な保管ができるものが取り扱うものとして町長が規則で定めるものを除く。

引用境町再生資源物の屋外保管に関する条例 第2条(1)

- 鉄筋、鉄骨などの鉄スクラップ

- 電線、配線、タイヤホイールなどの非鉄金属スクラップ

- モーター、バッテリーなどの雑品スクラップ

なども再生資源物の対象です。

関連するコラムはこちら

自治体による「再生資源物の屋外保管に関する条例」

金属スクラップヤード等(屋外保管事業場)で、再生資源物の搬出入時の騒音・振動、不適切な保管による火災の発生など、住民の生活安全に支障をきたす状況が全国各地で発生しています。

しかし、再生資源物は有価物として取引されるため、廃棄物処理法の規制対象となる「廃棄物」に該当せず、保管については規制する法令等がありません。

そこで再生資源物の屋外保管に関する条例を定めている自治体もあります。

条例がない市町村でも各自治体によるルールに従うことが望ましいとされています。

千葉県千葉市

千葉市では市民生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ることを目的として、再生資源物の屋外保管を行う者が守るべき義務等必要な事項を定めた「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」及び「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」を令和3年11月1日から施行しています。

参照千葉市「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例について」

千葉市内で屋外保管場を設置しようとする事業者は、特定の条件を除き、設置する屋外保管事業場ごとに計画書など申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

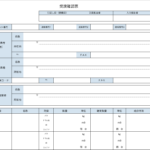

【再生資源の保管基準】

- 屋外保管事業場の敷地の外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他の必要な事項を表示した掲示板が設けられていること

- 屋外保管の場所の周囲に囲いが設けられていること

- 保管している再生資源物の周辺の外部から見やすい箇所に屋外保管の場所である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること

- 屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかる場合等は、荷重に対して囲いが構造耐力上安全であるようにすること

- 容器を用いずに屋外保管する場合、積み上げられた再生資源物の高さが「勾配比1:2」又は「5m」のいずれか低い方を超えないようにすること

- 汚水が生ずる恐れがある場合、保管場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること

- 騒音又は振動が発生する場合、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること

- ねずみの生息やハエ、蚊の発生などの原因とならないようにすること

- 再生資源物がその他の物と混合するおそれのないよう他の物と区分して保管すること

- 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合、技術的に可能な範囲で適正に回収して保管すること

- 保管単位面積を1か所あたり200㎡以下とすること

- 隣接する再生資源物の保管単位の間隔は2m以上とすること

ただし、敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については上記1、2、3については適用が除外されます。

神奈川県綾瀬市

綾瀬市では、市民生活の安全の確保等を図る目的で、金属スクラップ等の「有価物」の屋外保管について、届出や屋外保管基準などを定めた「綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例」を平成31年7月1日より施行しています。

参照神奈川県綾瀬市「綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例」

再生資源物を屋外保管する場合は、「届出」が必要です。

【再生資源物の保管基準】

再生資源物を屋外で保管する全ての事業者(敷地面積が100平方メートルを超えていない事業場も含む。)は、次の基準を遵守しなければなりません。

- 屋外保管の場所の周囲に囲いを設けること。

- 再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合は、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。

- 外部から見やすい箇所に表示板を設けること。

- 騒音又は振動が発生する場合は、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。

- 火災の発生又は延焼を防止するために、必要な措置を講じること。

ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 - 容器を用いずに屋外保管をする場合は、積み上げられた再生資源物の高さが、廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の6第1号及び第2号に規定する高さを超えないようにすること。

まとめ

「再生資源物の屋外保管に関する条例」についてまとめました。

茨城県境町でも、令和3年12月より、許可制で条例が施行されました。

まだ条例が制定されていない自治体においても、適切な保管、リサイクルなど安全管理の徹底をしなければなりません。

産業廃棄物の保管基準に関するコラムはこちら