今回は、産業廃棄物のうちの一種である「鉱さい」について、種類やリサイクル方法などをまとめます

目次

鉱さいとは?(読み方:こうさい)

産業廃棄物のうちの一種である鉱さいとは、不良石炭、粉炭かす、高炉・転炉・電気炉の溶解炉かす(スラグ)、使用済み鋳物砂(いものずな)、キューポラのノロなどと呼ばれるもののことです。

参照公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) 産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類

鉱さいの種類・用語の解説

鉱さいの種類において聞きなれない専門的な用語がいくつかあるため、それらについて以下で解説します。

スラグとは?

炉かすのことをスラグと言います。スラグが発生する炉の種類は、高炉スラグ(高炉徐冷スラグ、高炉水砕スラグ)、製鋼スラグ(転炉スラグ、電気炉スラグ)などがあり、それぞれの炉の種類や冷却方法によって生じるスラグの性質に違いがあります。

鋳物砂(いものずな)とは?

鋳型に流し込む砂を鋳物砂(いものずな)と言います。強度があり、通気性や耐熱性に優れ、ケイ砂などを含んでいます。

溶かした金属を流し込む型を鋳型(いがた)、この鋳型に金属を流し込んで製品を成型することを鋳造(ちゅうぞう)、成型された物を鋳物(いもの)と言います。

キューポラのノロ

キューポラとは、鋳物製造などで銑鉄(せんてつ)を溶かす際に使用する円筒形の直立した炉のことで、溶銑炉(ようせんろ)とも言います。キューポラでの溶解時などで生じたスラグをノロと言います。

鉱さいの廃棄量統計

平成28年度の産業廃棄物の種類別排出量の統計によると、鉱さいの排出量は14,089千トン(全体の3.6%)になっており、前年度の平成27年度の鉱さいの排出量 15,161千トン(3.9%)と比べると、排出量は減少しています。

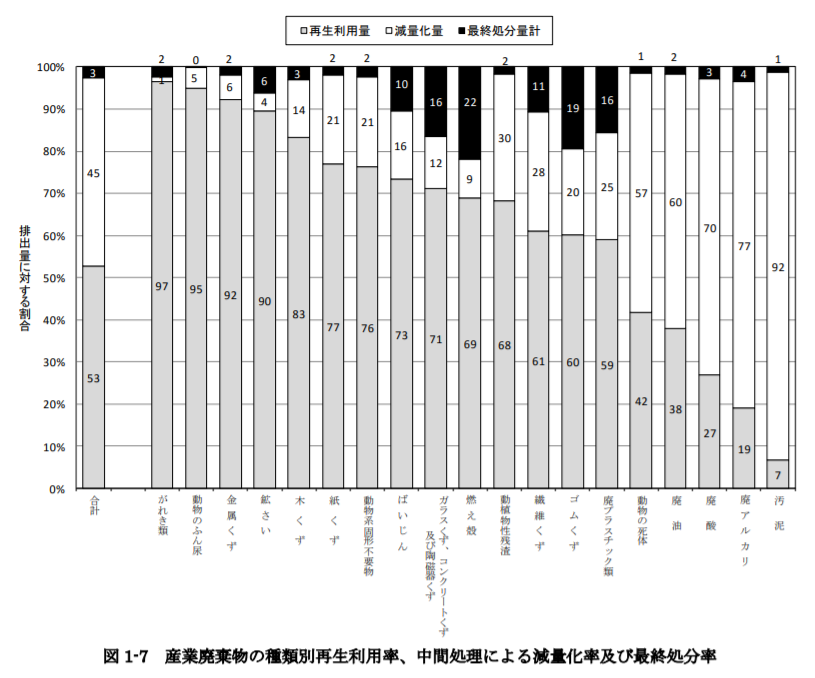

産業廃棄物の種類別の処理状況(図:産業廃棄物の種類別再生利用率、中間処理による減量化率及び最終処分率)の統計によると、鉱さいの処理の比率は再生利用量90%、減量化量4%、最終処分量6%という結果になっています。

再生利用率が高い廃棄物は、がれき類(97%)、動物のふん尿(95%)、金属くず(92%)、鉱さい(90%)という順になっているため、比較的にリサイクルが進んでいる産業廃棄物と言えます。

<参考>産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成28年度実績)について

鉱さいのリサイクル方法

鉱さいの主なリサイクル方法を3つにまとめました。

鋳物砂としての再生利用

使用済みの鋳物砂には鋳物砂のほかに鉄が混じっていることから、機械などによって磁力選別をして鉄を除去してから、再び鋳型に流しこむ原料となる鋳物砂として再生利用されます。

セメント原料

電気炉などから排出されたスラグや使用済みの鋳物砂は、セメントの粘土原料としてリサイクルされます。汚泥、燃え殻、ばいじんなど他の産業廃棄物もセメント原料としてリサイクルされることがあります。

路盤材、アスファルトやコンクリートの再生骨材

スラグや使用済みの鋳物砂は、路盤材やアスファルトやコンクリートの再生骨材としてリサイクルされます。セメント原料と同様に、このリサイクル方法は他の産業廃棄物でも行われています。

まとめ

鉱さいは、電気炉などから生じたスラグや鋳物製造において排出された使用済み鋳物砂などのことを言います。日常生活ではあまり耳にすることのない言葉が出てくるため、鉱さいという廃棄物を身近に感じないかもしれませんが、鋳物砂の解説で出てきた鋳物製造の技術は弥生時代頃からあったとされ、奈良の大仏や1964年の東京オリンピックの聖火台など歴史的価値のある鋳物も数多く存在し、その鋳物技術は現在もマンホールや鍋など生活の様々なところでいかされています。

鉱さいの排出量は27年度と比較すると減少しており、リサイクル方法は鋳物砂としての再生利用やセメント原料、路盤材、アスファルトやコンクリートの再生骨材などいくつかのリサイクル方法が確立されているため、産業廃棄物の中では高い再生利用率となっています。