目次

紙マニフェスト、まだ使っていて大丈夫?

現時点では紙マニフェストの使用は認められていますが、今後の制度改正や業務効率の向上を踏まえ、電子マニフェストへの移行を視野に入れることが重要です。

紙マニフェストは長年活用されてきましたが、手書きによる記載ミス、郵送中の紛失、保管作業の手間など、いくつかの課題が指摘されています。

一方、電子マニフェストはこれらの課題を解決し、法令対応や業務効率の改善にもつながる手段として注目を集めています。

特に建設業や製造業では導入が進んでおり、国や自治体との取引において電子化が実質的な前提条件となるケースも見られるようになりました。

この記事では、紙マニフェストの今後の方向性を整理し、電子化の利点や導入手順について、実務に役立つ形でわかりやすく解説します。

マニフェスト制度の基本をおさらい

産業廃棄物を適正に処理するためには、「誰が」「どのように」「どこまで」廃棄物を運び、処分したのかを記録・管理する仕組みが必要です。

そのために導入されているのが「マニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)」です。

この制度により、排出事業者(廃棄物を出す側)は、収集運搬業者や処分業者が適切に処理を行ったかを確認する責任を負います。

(参考:環境省「マニフェスト制度の概要」)

マニフェストには、大きく分けて「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。

紙マニフェストは、複写式の伝票を使用し、各業者が手書きで情報を記載して回付します。

一方、電子マニフェストは、インターネットを通じて情報をやり取りする方式で、「JWNET(ジェイダブリューネット)」という国のシステムを使って運用されます。

JWNETとは、環境省が監督し、日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストの公式システムです。

いずれの方法でも法令遵守は可能ですが、電子マニフェストは業務効率や情報の正確性、法定保存義務への対応の面で優れています。

制度の本質を理解することで、今後の対応方針が立てやすくなるでしょう。

電子マニフェスト導入のメリットとは?

電子マニフェストの導入には、多くのメリットがあります。

特に、これまで紙マニフェストで感じていた課題を解消できる点が、導入を後押ししています。

ここでは、実務で感じられる主なメリットを3つご紹介します。

1. 管理・保管業務の効率化

紙マニフェストでは、5年間の保存義務があり、書類のファイリングや保管スペースの確保、定期的な確認作業などが必要でした。

電子マニフェストを導入することで、こうした手間が一気に解消されます。

たとえば、ある中堅建設会社では、年間1,000件を超えるマニフェストを紙で管理しており、保管スペースは事務所の一角を圧迫していました。

電子化後は、すべての情報がJWN(日本産業廃棄物処理振興センター)のシステム上で一元管理できるようになり、保管スペースが不要になりました。

また、必要な情報をすぐに検索・抽出できるようになったことで、業務効率が大幅に向上しました。

2. 記載ミス・伝達ミスの防止

紙マニフェストでは、手書きによる記載ミスや、処理業者への送付忘れ、内容の不一致といったヒューマンエラーが起こりやすい点が課題でした。

一方、電子マニフェストでは、システム上で入力項目が定型化されているため、入力ミスの防止やチェック機能が働き、ミスの発生を抑えることができます。

これにより、廃棄物処理におけるトラブルや法令違反のリスクも低減します。

3. 法令遵守と監査対応の強化

産業廃棄物の処理に関する監査が厳格化する中、電子マニフェストは「透明性の高い管理体制」を構築するうえで大きな武器になります。

JWNのシステム上では、排出から最終処分までの流れが可視化されており、処理の追跡や進捗確認もリアルタイムで行えます。

実際、ある自治体からの監査を受けた際に、電子マニフェストを導入していた企業は、必要なデータを即座に提示できたことで「信頼性が高い運用」として高評価を受けたという事例もあります。

電子マニフェスト導入の流れと準備すべきこと

電子マニフェストへの移行は、単にシステムを登録するだけで完了するものではありません。

導入にあたっては、使用するシステムや必要な準備、現場の理解促進など、いくつかのステップを踏むことが重要です。

ここからは、国の公式システム「JWNET」を使った導入の流れと、スムーズに移行するために必要な準備について解説します。

導入ステップ1:JWNETへの登録と費用の確認

電子マニフェストを利用するには、まず「JWNET」に加入する必要があります。

JWNETの利用には、事業者情報の登録とシステム利用料の支払いが必要です。

費用は、事業者の規模や登録件数にもよりますが、基本的には年額数千円から1万円程度と、比較的低コストで利用できます。

また、JWNETの公式サイトでは、申込書の記入方法や必要書類についても丁寧に案内されています。

電子マニフェスト導入を検討している企業は、まずこの手順を確認しておくとよいでしょう。

導入ステップ2:現場での運用準備とサポートツールの活用

システムに登録しただけでは、運用は成功しません。

実際に使用するのは現場の作業員や事務担当者であるため、操作に対する不安や抵抗感を解消することが重要です。

そのために、各社ではサポートツールや簡易操作ソフトを活用するケースが増えています。

たとえば、JWNETと連携可能な市販ソフトを導入することで、マニフェストの入力作業をより直感的に行えるようになります。

さらに、操作マニュアルを作成し、現場での教育を実施することで、スムーズな定着が期待できます。

導入事例:ITに不安があった現場もスムーズに対応

実際に、現場のITリテラシーに課題を抱えていた中堅製造業の事例では、操作マニュアルを写真付きで作成し、紙と同じような感覚で使えるようにしたところ、大きな混乱もなく電子マニフェストへの切り替えに成功しました。

特に、高齢の作業員にもわかりやすい工夫をしたことで、現場からの不満も少なく、むしろ「紙より早い」との声もあがったといいます。

導入ステップ3:委託業者の対応確認も忘れずに

電子マニフェストを使うには、収集運搬業者や処分業者も電子マニフェストに対応している必要があります。

導入前には、これらの業者がJWNETに登録しているか、電子でのやり取りが可能かを事前に確認しておきましょう。

対応していない場合は、紙と電子が混在する状態になり、管理が煩雑になる恐れがあります。

紙から電子へ、無理なく移行するためのポイント

電子マニフェストへの移行は急務ですが、いきなり全社導入すると混乱を招くおそれがあります。

無理なく移行するには段階的な導入と、現場のITリテラシーに配慮した体制づくりが鍵です。

ここからは、スムーズに電子化を進めるためのポイントをご紹介します。

スモールスタートから始めて混乱を防ぐ

最初に取り組むべきは、いきなり全社に広げるのではなく、一部の拠点や部署から導入をスタートすることです。

特に本社や新しい現場など、比較的IT環境が整っている場所から試験導入するのがおすすめです。

小規模な導入であれば、操作ミスやシステムトラブルにも対応しやすく、現場ごとの課題も洗い出しやすくなります。

この段階で得た知見をもとに、他の拠点にも展開していけば、無理のない形で全社導入が実現できます。

マニュアルと現場での実地指導で高齢スタッフも安心

電子化を進める上で、年齢層の高いスタッフへの配慮も欠かせません。

現場によってはITに不慣れな人材も多く、「使いこなせるか不安」という声も上がるでしょう。

そうした不安に対応するためには、写真や図解を交えたわかりやすい操作マニュアルの整備と、実際の現場で直接教える形での実地指導の実施が有効です。

例えば、ボタンの押し方や画面遷移の手順などを一つひとつ丁寧に説明することで、習得スピードが格段に上がります。

慣れるまでマンツーマンでのサポート体制を取るのも効果的です。

委託先も含めた対応状況をチェック

電子マニフェストは排出事業者だけでなく、収集運搬業者や処分業者といった委託先全体が電子対応していることが前提となります。

そのため、導入前には取引先の業者に対し、「電子マニフェスト対応の有無」を確認しておくことが非常に重要です。

また、業者選定時のチェック項目に「電子マニフェスト対応可否」を加えておくと、将来的なトラブルを避けやすくなります。

連携のとれた委託先との協力体制が、円滑な運用につながります。

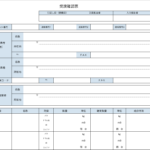

ステップ早見表で導入の全体像をつかもう

最後に、移行の流れを一目で把握できるステップ表を確認しましょう。以下のような流れで進めると、無理なく電子化を実現できます。

② 小規模導入

③ 教育・マニュアル整備

④ 全社展開

⑤ 運用・改善

このように、段階的な導入・教育・連携の3つの視点を意識することで、現場に負担をかけずに電子マニフェストへと移行できます。特に現場主導で進める体制が構築できれば、定着も早まり、結果的に業務効率や法令遵守の強化にもつながります。

紙の時代は終わりつつある。今こそ“先手の電子化”を。

紙マニフェストは現在も法的に使用可能ですが、将来的には廃止される可能性が高まっています。

すでに電子化を義務づけられている業種もあり、時代の流れとしても「原則電子マニフェスト化」が進んでいます。

この流れにいち早く対応することは、業務の効率化や環境対応、さらには取引先からの信頼獲得にもつながります。

法的には使えるが、「将来」は保証されていない

2025年現在、紙マニフェストの使用は認められていますが、政府方針としては電子化への移行を推奨しています。

とくに、特別管理産業廃棄物を扱う事業者には、すでに電子マニフェストの利用が義務づけられています。

(参考:環境省「電子マニフェスト使用の一部義務化等について」)

このような流れを踏まえると、「今は大丈夫」でも、「これからも大丈夫」とは限りません。制度の変更に対応するには、早めの準備が重要です。

電子化の効果は「手間削減+環境配慮+リスク回避」の三拍子

電子マニフェストは、単なる制度対応にとどまりません。

手書き作業のミスや郵送の手間を省けるほか、データ保管も自動化されるため、紛失や記録漏れといったリスクを大幅に低減できます。

さらに、CO₂削減やSDGsへの取り組みにも寄与し、環境への配慮という観点でも有効です。

こうした総合的なメリットは、経営の信頼性向上にもつながるでしょう。

「まずは一部拠点から」で無理なくスタートを

いきなり全社で導入するのはハードルが高く感じられるかもしれませんが、まずは一部の拠点や部署から試験的にスタートする方法がおすすめです。

初期段階で現場の声を吸い上げ、マニュアルや運用ルールを整備することで、スムーズな全社展開が可能になります。

「迷ったら一部導入から」という考え方が、無理なく時代に適応していく第一歩となるでしょう。

時代の変化に備え、先手を打つ姿勢が企業の成長を支える

紙から電子への移行は、制度対応だけでなく、企業の効率化・信頼性向上・持続可能性の強化といった多面的な効果をもたらします。

制度変更に追われてから動くのではなく、「今のうちに備えておく」という先手の姿勢が、将来の業務と経営を支える力になります。

電子化を検討している今こそ、その第一歩を踏み出すタイミングです。