目次

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずとは?

産業廃棄物のうちの一種であるガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずとは、ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くずなどのことを言います。

ただし、新築や改築、除去などの建設工事によって生じたコンクリート片、窓ガラスくずなどはがれき類になります。

★過去のがれき類の記事はこちらから

<参考>公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) 産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずの具体的な種類

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずの具体的な例として、板ガラスなどのガラス類、製品製造で発生したコンクリートくず、レンガくず、廃石こうボード、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くず、スレートくず※₁、インターロッキングくず※₂などがあります。

※₁スレートとは?

スレートとは、粘板岩の薄板のことです。屋根材などとして使用され、粘板岩で作られている薄板を天然スレート、 石綿をセメントで固めた薄板を石綿スレートと呼び分けることもあります。

※₂インターロッキングとは?

インターロッキングブロックとも呼ぶコンクリートブロックのことで、レンガ調のかみ合う形に組合せた舗装材です。

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずの廃棄量統計

平成28年度の産業廃棄物の種類別排出量の統計によると、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずの排出量は8,002千トン(全体の2.1%)になっており、前年度の平成27年度のガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずの排出量7,348千トン(1.9%)と比べると、排出量は増加しています。

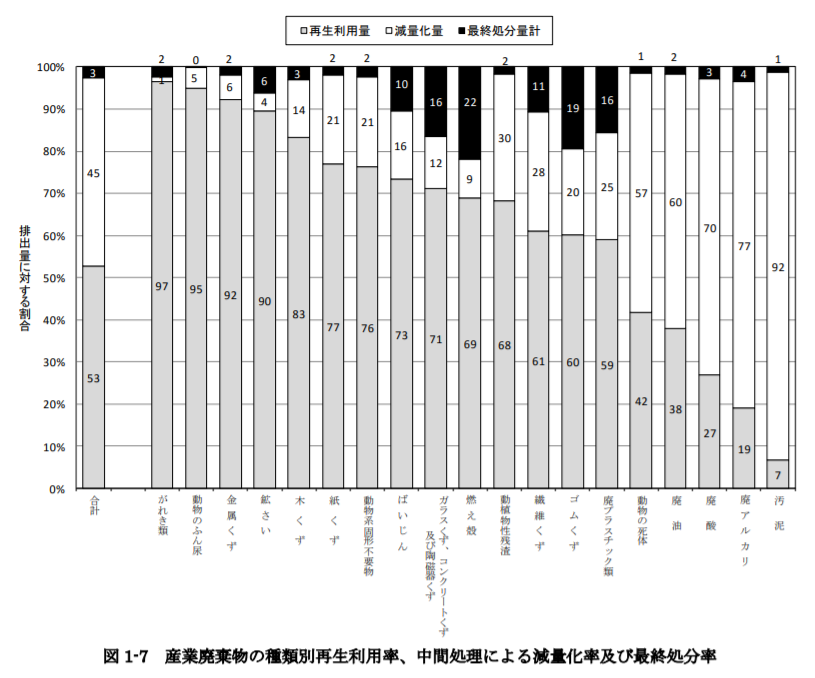

産業廃棄物の種類別の処理状況(図:産業廃棄物の種類別再生利用率、中間処理による減量化率及び最終処分率)の統計によると、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずの処理の比率は再生利用量71%、減量化量12%、最終処分量16%という結果になっています。

最終処分の比率が高い順から見ていくと、燃え殻(22%)、ゴムくず(19%)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(16%)という結果になっており、産業廃棄物の中でも全体から見た排出量の割合は2.1%であるものの、最終処分率は比較的高い廃棄物であることがわかります。

種類別でみる最終処分率

1.燃え殻(22%)

2.ゴムくず(19%)

3.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(16%)

4.廃プラスチック類(16%)

5.繊維くず(11%)

<参考>産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成28年度実績)について

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずの処分方法とリサイクル方法

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずは、処分する際には埋め立てスペースを最小限にするため粉砕してから安定型最終処分場で埋め立てを行います。ただし、石こうボードは処分する際に有害物質が発生する場合があるため、管理型最終処分場での処分が義務付けられています。

以下では、種類別の主なリサイクル方法をいくつかご紹介します。

ガラスくずのリサイクル方法

ガラスびんなどを色別に分けて細かく破砕し、ガラス原料(カレット)として利用する方法があります。再びガラス製品の製造に利用され、リサイクルされます。

ガラスくずとがれき類のリサイクル方法

破砕し、がれき類とともに路面材や再生骨材の原料としてリサイクルされます。

石こう(石膏)ボードのリサイクル方法

石こうボードは、石こうボードの製造事業者などが産業廃棄物広域再生利用指定を受けて石こうボードの原料としてリサイクルします。

スレートくず、屋根瓦のリサイクル方法

保水性や通気性に優れているという特徴から、舗装材としてリサイクルされます。

まとめ

「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」を処理する際には、新築や改築、撤去などの建設工事で発生した場合は「がれき類」に分類されること、石こうボードは管理型最終処分場での処分が求められることなどを注意する必要があります。これらの注意点を踏まえ、それぞれのリサイクルを促進させるためにも、様々な廃棄物が発生した際に廃棄物を種類別に分けることは重要な工程となるでしょう。必要に応じて、破砕や選別、ふるい分けができる機械を導入することで人員や作業時間を減らし、コストパフォーマンスの見直しを図ることで今度のリサイクル促進につなげていきたいものです。