今回は「燃え殻」について解説します。

目次

燃え殻とは?

産業廃棄物のうちの1種類である「燃え殻」とは、廃棄物を焼却した後に発生する焼却残さのことです。同じように物を燃やすことによって発生する産業廃棄物にばいじんがありますが、ばいじんは焼却炉の集塵装置で捕捉したススやその他の個体粒子状の物質を指します。

燃え殻の具体例な種類

- 石炭がら

- 焼却炉の残灰

- 炉清掃排出物

- 廃活性炭

- その他焼却残さ

燃え殻の廃棄量統計

平成28年度の産業廃棄物の種類別排出量の統計によると、燃え殻の排出量は1,967千トン(全体の0.5%)になっており、前年度の平成27年度の燃え殻の排出量1,912千トン(0.5%)と比べると、排出量が増加していることがわかります。

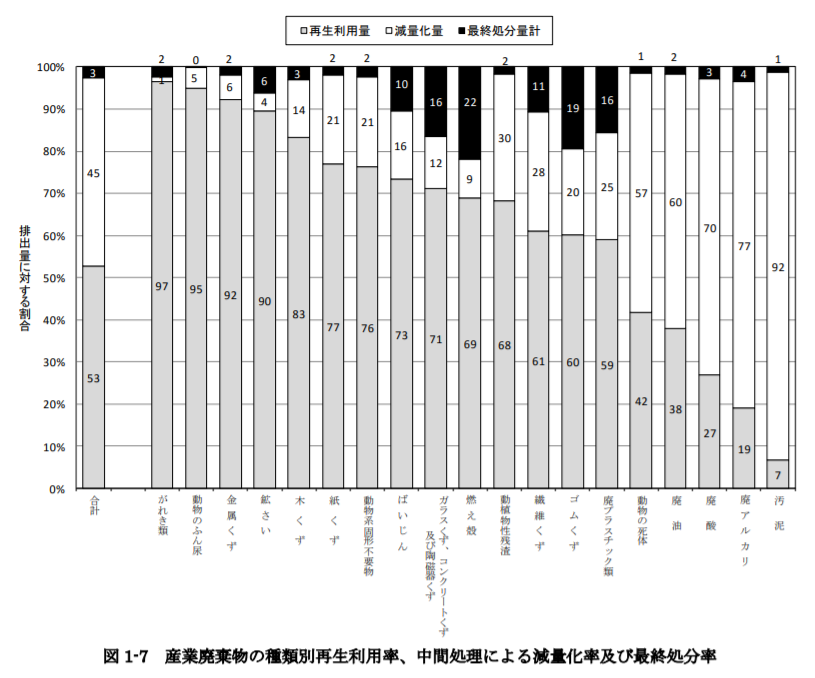

「産業廃棄物の種類別再生利用率、中間処理による減量化率及び最終処分率」の統計によると、燃え殻の処理の比率は再生利用量69%、減量化量9%、最終処分量計22%という結果になっており、数多い産業廃棄物の種類の中でも最終処分の比率が1番高いです。

種類別でみる最終処分率

燃え殻(22%)

- ゴムくず(19%)

- ガラスくず、コン クリートくず及び陶磁器くず(16%)

- 廃プラスチック類(16%)

- 繊維くず(11%)

参照産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成28年度実績)について

燃え殻の処理方法

燃え殻はフレキシブルコンテナ※などの容器に収納した状態で、管理型最終処分場※で埋め立て処分されることが多いです。ただし、重金属などが含まれた廃棄物を焼却し、重金属が含まれた燃え殻が発生した時は、そのまま管理型最終処分場に埋め立てることはできません。重金属が含まれた燃え殻をそのまま最終処分する場合は遮断型最終処分場で処分をすることになります。

しかし、遮断型最終処分場は数が少なく、かつ埋め立てられる容量も多くないため、安定化処理を行う必要があります。

※フレキシブルコンテナとは?

フレキシブルコンテナとは、柔軟性があり折り畳み可能な袋状で、吊り上げるためのつり部と排出や注入ができる開口部分を備えたコンテナのことです。合成樹脂、飼料、食品など粉粒状態の物を大量に運ぶことができます。

※管理型最終処分場とは?

管理型最終処分場や遮断型最終処分場などの最終処分場については、過去のコラム「建設混合廃棄物とは?建設混合廃棄物の処理方法と処理施設について」の最終処分場とはの項目でも紹介しています。

燃え殻の安定化方法

燃え殻の安定化方法として、コンクリート固化や溶融処理の手法があります。

コンクリート固化

コンクリート固化によって、有害物質をコンクリート内部に封じ込めることができます。また、燃え殻の飛散を防止することも可能です。しかし、コンクリート固化を行うと廃棄物の容量が増大する欠点があります。

溶融(ようゆう)

溶融はコンクリート固化とは異なり、廃棄物の大幅な減容を行うことができます。さらに、溶融後に残るスラグを土木資材や建設資材などに再利用が可能なので、リサイクルのメリットも大きいです。

燃え殻のリサイクル方法

前述の通り、溶融処理を経てスラグ化し、建設資材としてリサイクルする方法などがあります。他には、燃え殻を焼成してセメント原料として再利用する方法などもあります。

まとめ

燃え殻はモノを燃やすことによって発生する廃棄物で、事業に伴って発生した場合は産業廃棄物となります。重金属などの有害物質が含まれていないものは管理型最終処分場で埋め立て処分されますが、有害物質が含まれている場合はコンクリート固化や溶融などの安定化処理が必要です。

昔は埋め立て処分されることが多かったものですが、これからは環境負荷低減の一環として、なるべく埋め立て処分の容量を減らし、原料としてのリサイクルを進めたいものです。