今回は「繊維くず」について解説します。

目次

繊維くずとは?

産業廃棄物のうちの1種類である「繊維くず」とは、洋服や織維製品の製造業を除く繊維工業、または建物の新築や改築、撤去などの建設工事から生じた畳、木綿くず、じゅうたんなどの天然繊維くずが含まれるもののことです。

これらの特定の産業から生じた場合は産業廃棄物ですが、それ以外は一般廃棄物の扱いとなります。また、PCB(塩化ビニフェル)が染み込んでいる場合はすべて産業廃棄物の扱いとなります。

参照公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) 産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類

繊維くずの廃棄量統計

28年度の産業廃棄物の種類別排出量の統計によると、繊維くずの排出量は120千トンになっており、前年度の平成27年度の繊維くずの排出量90千トンと比べると、排出量は増加しています。

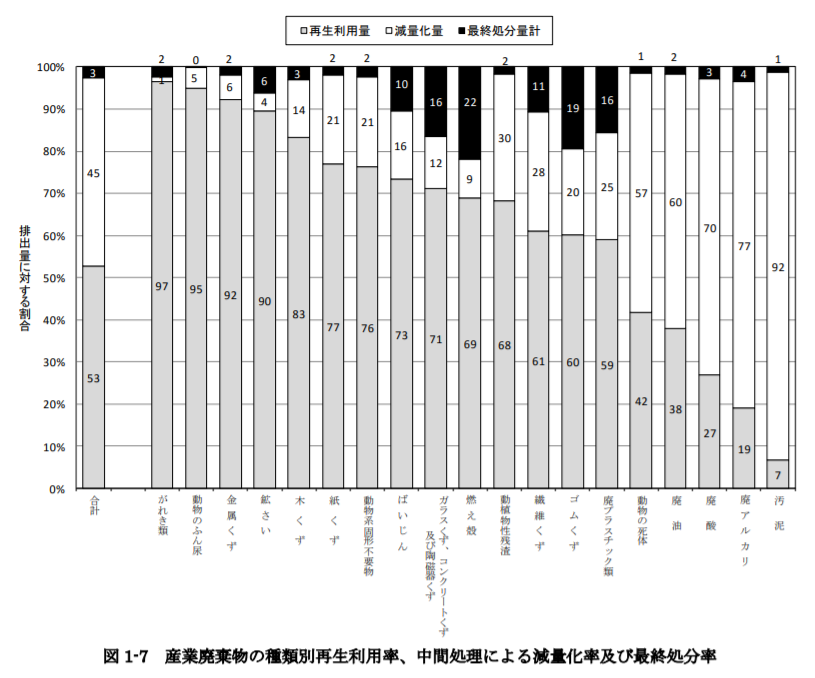

「産業廃棄物の種類別再生利用率、中間処理による減量化率及び最終処分率」の統計によると、繊維くずの処理の比率は再生利用量61%、減量化量28%、最終処分量計11%という結果になっています。

排出量に対する最終処分率

- 燃え殻(22%)

- ゴムくず(19%)

- ガラスくず、コン クリートくず及び陶磁器くず(16%)

- 廃プラスチック類(16%)

- 繊維くず(11%)

繊維くずの最終処率は、産業廃棄物の中でも5番目に高いという結果から、繊維くずは昨年度から排出量が増加しており最終処分率は高いということがわかります。

参照環境省 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成28年度実績)について

繊維くずのリサイクル方法

繊維くずのリサイクル方法は、衣類としての再利用、動物の敷きわらとしてのリサイクル、マテリアルリサイクル(ウエス・反毛としての再利用)、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクルなどがあります。再生利用できなかったものは、破砕や焼却などをしてから埋め立てるなどの最終処分となります。

衣類としての再利用

クリーニングなどの処理をして、中古衣類として再利用されます。

動物の敷きわらとしてのリサイクル

繊維くずの中でも、植物である天然のイグサからできた畳は、動物の敷きわらとして再利用されます。

マテリアルリサイクル(ウエス・反毛としての再利用)

廃棄物を回収・処理して、新製品の材料や原料として使用するマテリアルリサイクルによる繊維くずのリサイクル方法は主に2種類あります。

- ウエスとしての再利用

ウエスとは、工場などで機械の油や汚れをふき取る際に使用する布のことです。使いやすいサイズに裁断されるなどして利用されます。 - 反毛としての再利用

機械でほぐしやすいサイズに裁断し、反毛機械でほぐして、衣類などの原料となる反毛として再利用します。

サーマルリサイクル

廃棄物固形燃料として再利用するサーマルリサイクルがあります。

ケミカルリサイクル

ポリエステルなどが含まれた合成繊維製品は、洗浄、粉砕などの処理をしてから、化学的に分解をすることで、繊維の原料として再利用するケミカルリサイクルがあります。

また、ナイロンやアクリルなどを含む合成繊維は廃プラスチック類の分類となるため、処理業者に廃棄を頼む際は注意が必要です。

繊維くずの課題

繊維くずは他の産業廃棄物に比べて排出量は少ないものの、昨年度と比べると排出量は増加し、最終処分率が高いという課題があります。素材を生かしてウエスとして再利用されても、ウエスとして使用後に再び廃棄物となってしまうなどの再利用後にも課題があります。

まとめ

繊維くずは、合成繊維の場合は産業廃棄物の「廃プラスチック類」の分類となるため注意が必要です。今回は、繊維という広義的なテーマで、廃プラスチック類に分類される繊維についてもまとめて紹介しました。廃棄処理業者に繊維くずの処理をお願いする際は、合成繊維がある場合は廃プラスチック類の廃棄許可があるかどうか確認が必要です。