海洋プラスチック問題が大きく取り上げられる中、漁業活動で発生する海洋プラスチックごみにも注目しなければなりません。

今回は、漁業におけるプラスチック資源廃棄問題を解説します。

漁業における海洋プラスチックごみ問題

漁網やロープ、ブイなど漁業において必要不可欠な漁具には多くのプラスチックが使われています。

日本で製造・利用されるプラスチック類年間約1,000万トンのうち、漁網・ロープ・ブイなどの漁具として製造されるのは年間おおよそ2万トン前後、全体の約0.2%と推計されています。

海洋プラスチックごみの多くは陸域からと指摘されていますが、漁業で使われる漁具もあるとの指摘もあり、実態の把握、海洋プラスチックごみやプラスチック資源循環問題について取り組む必要があります。

参照水産庁「漁業におけるプラスチック資源循環問題に対する今後の取組」

漁業系廃棄物計画的処理推進指針・漁業系廃棄物ガイドライン

水産庁では、令和元年7月に「漁業系廃棄物処理計画策定指針検討協議会」を立ち上げ、指針の見直しを実施し、漁業系廃棄物処理に係る新たな指針として「漁業系廃棄物計画的処理推進指針」を作成しました。

個々の漁業者が廃棄物を適切に処理し続けるためには、一定の計画性を持って処理していくことが望ましいです。

そのため、漁業者が取り組む廃棄物処理の手引きとして、

- 産業廃棄物・一般廃棄物の発生量や発生時期の把握

- 分別・前処理の方法

- 循環的な利用(リユースやリサイクル)

- 保管方法・費用の確認

- 収集・運搬の方法、費用の確認

を「処理計画表」にまとめ、定期的にチェックや見直しを行うことを求めています。

また、同一地域内で同一種類の漁業が盛んにおこなわれている場合は、漁業者団体が主導で廃棄物の発生量の把握や計画的な処理の推進を行うことを提案しています。

漁業関係団体の取り組み

プラスチックを使用した漁具の適切な処理するために漁業団体で行われている取り組みを紹介します。

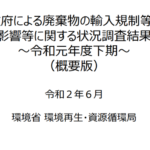

大分県漁業協同組合

発泡スチロール減容機により、沿岸漁村に放置されている多量の沿岸漂着ゴミの処理を推進するとともに、漁業活動により生じる廃フロートの処理経費を大幅軽減させ、漁村景観の改善、不審火による火災の未然防止に取り組んでまいります。

参照大分県漁業協同組合「プラスチック資源循環アクション宣言」

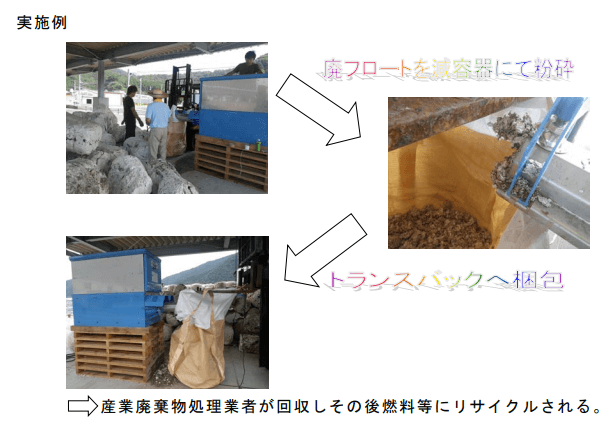

広島県漁業協同組合連合会

使用済みのかき養殖用筏フロートを回収し熱源利用を行うサーマルリサイクル事業の実現化を目指します。具体的には、会員である漁業協同組合から回収した養殖用かき筏等の使用済み発泡スチロール製フロートを減容し固形ペレットの成形を行い、有害物質の発生を抑えた樹脂ペレットボイラーの燃料として流通するサーマルリサイクルを確立し、事業化を 目指します。

参照広島県漁業協同組合連合会「プラスチック資源循環アクション宣言」

まとめ

廃棄物処理法では、事業活動に伴い発生する廃棄物の処理について、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(同法第三条第一項)と定めています。

漁業者自ら廃棄物を処理するの難しい場合は、廃棄物処理法で定める委託基準に従って処理を委託する必要があります。

決して廃棄物を海洋や山林などに不法投棄したり、漁港に放置したりすることがないよう適切に管理するしなければなりません。

関連するコラムはこちら