食品ロスとは、本来なら食べることが可能なはずが廃棄されてしまう食品のことを言います。家庭から発生する食品ロスには、食べ残し・直接廃棄・過剰除去の3種類があります。

今回は食品ロスについて解説します。

日本の食品ロスの現状

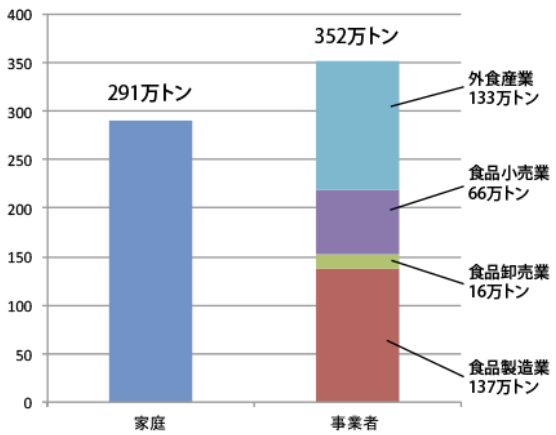

環境省が公表した「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値(平成28年度)」によると、食品廃棄物は約2,759万トン、このうち食品ロスは約643万トンと推計されています。食品ロスの内訳は、事業者が約352万トン、家庭が約291万トンとされています。

平成27年の国際連合で議論された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で定める「持続可能な開発目標」の中で、全世界での一人当たりの食料廃棄量を2030年までに半分にするとしています。日本では、2018年に閣議決定した「第4次循環型社会形成推進基本計画」にて、家庭から出る食品ロスを2030年度までに、2000年度の量の半分にするという目標が設定されました。

参照環境省 我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値(平成28年度)の公表について

参照平成30年度 食品廃棄物等の発生抑制及び 再生利用の促進の取組に係る実態調査

参照環境省 循環型社会形成推進基本計画

消費期限と賞味期限の違い

食品を廃棄する際に、廃棄する目安となるのが消費期限・賞味期限です。お店で販売されている商品には、基本的に外装や容器に消費期限・賞味期限のどちらかが表示がされています。

日本では平成7年より、従来表示していた製造年月日に代わり、国際規格との整合性を踏まえ、消費期限または賞味期限、品質保持期限の表示が行われるようになりました。平成15年には「食品衛生法」や「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の表示基準の改正を受け、賞味期限と品質保持期限が「賞味期限」として統一され、「賞味期限」と「消費期限」の定義が明確化されました。

現在の消費期限・賞味期限の表示に関しては、食品の原材料、殺菌方法、包装方法を考慮し、製造業者などが科学的かつ合理的根拠に基づき設定していますが、いずれの場合も未開封かつ、表示されている保存方法に従った状態での年月日になります。一度開封した場合は期限にかかわらず、早めに食べきることが大切です。

| 意味 | 使用される食品 | |

|---|---|---|

| 消費期限 | 安全に食べられる期限、期限を過ぎたら食べない方がよいとされる期限 | 弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなどのいたみやすい食品 |

| 賞味期限 | 品質が変化せず美味しく食べられる期限、期限を過ぎてもすぐに食べられないということではない | スナック菓子、カップ麺、缶詰、ペットボトル飲料など、消費期限と比較していたみにくい食品 |

※賞味期限が、食品を製造してから3ヶ月以上の場合は年月で表示、3ヶ月以内の場合は年月日で表示することもあります。

参照消費者庁 食品の期限表示に関する情報

参照農林水産省 子どもの食育

賞味期限を過ぎても食べられる食品の例

賞味期限を過ぎても、食べることができる食品の例として卵があります。世界的に見ても、日本の卵は徹底した衛生管理により安全に生食が可能なことで注目されています。基本的に10℃以下の冷蔵庫での保存を条件のもと、卵の賞味期限は「生で食べられる期限」のことで、賞味期限が過ぎてしまっても加熱調理すれば食べることができます。

新鮮な卵か見極める目安として、卵を割って卵黄が盛り上がっているか、卵白が卵黄と分離せずに卵黄を包み込んでいる状態か確認する方法があります。

卵は季節によって、異なった賞味期限が設定されています。輸入食品などと比較して、大きな価格変動もなく、年間を通して安価で販売されているため、つい大量購入してしまいがちな卵ですが、以下のような賞味期限の違いを念頭に入れて購入することで、計画的に使い切り、家庭からの食品ロスを減らすことにつながります。

| 夏期(7~9月) | 採卵後16日以内 |

|---|---|

| 冬期(12~3月) | 採卵後57日以内 |

| 春秋期(4~6月・10~11月) | 採卵後25日以内 |

参照農林水産省 特集2 食材まるかじり マルゴトタマゴ(1)

まとめ

まだ食べられるにも関わらず棄てられてしまう食品ロスが約643万トンも出ています。廃棄される理由の一つとして、消費期限や賞味期限が過ぎてしまっての廃棄があります。

しかし、消費期限と賞味期限の違いを知り、計画的な購入や調理方法を工夫することで事業だけでなく家庭でも減らすことができる食品ロスがあります。将来的に見て、今後の世界の人口増加による食料不足が懸念される中、日本の食品ロス対策は世界からも大きな注目を集めています。

未来を担う地球人として、日本人として、食品を計画的に使い切り食品ロスを減らすために、正しい食品知識を持つこと、昔からの教えでもあるモッタイナイという心がけを持つことが必要です。