目次

建設リサイクル法とは?

建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月に施行されました。建設工事によって廃棄される建設廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材など)の適正な分別や再資源化を促進するために制定されました。

建設リサイクル法が制定された背景と不法投棄の現状

近年の不法投棄件数・量は、平成10年度をピークに減少傾向にあります。岐阜市事案や沼津市事案のような大規模な不法投棄が少なくなったことや、法律による適正な処理方法の確立、不法投棄の罰則化、排出業者や自治体の管理の強化が減少につながったと言えるでしょう。建設リサイクルは、こうした不法投棄が問題となった時期であり、建設廃棄物の適正な分別や再資源化を促進する目的で制定されました。

平成29年度の不法投棄された廃棄物の種類別統計によると、不法投棄の件数・量ともに、がれき、建設混合廃棄物※、木くずの順で多い結果になっています。また、全体のうち建設系廃棄物の不法投棄件数は128件(全体に対する割合78.5%)、不法投棄量は25,216トン (70.6%)を占めており、不法投棄件数・量の7割以上を建設系廃棄物が占めている結果になっています。

※建設混合廃棄物

建設混合廃棄物とは、安定型最終処分場で埋め立てが可能な安定型品目(ガラスくずおよび陶器くず、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類の5種類)と安定型品目以外の品目が混ざっている建設廃棄物のことです。

建設リサイクルの内容と基準

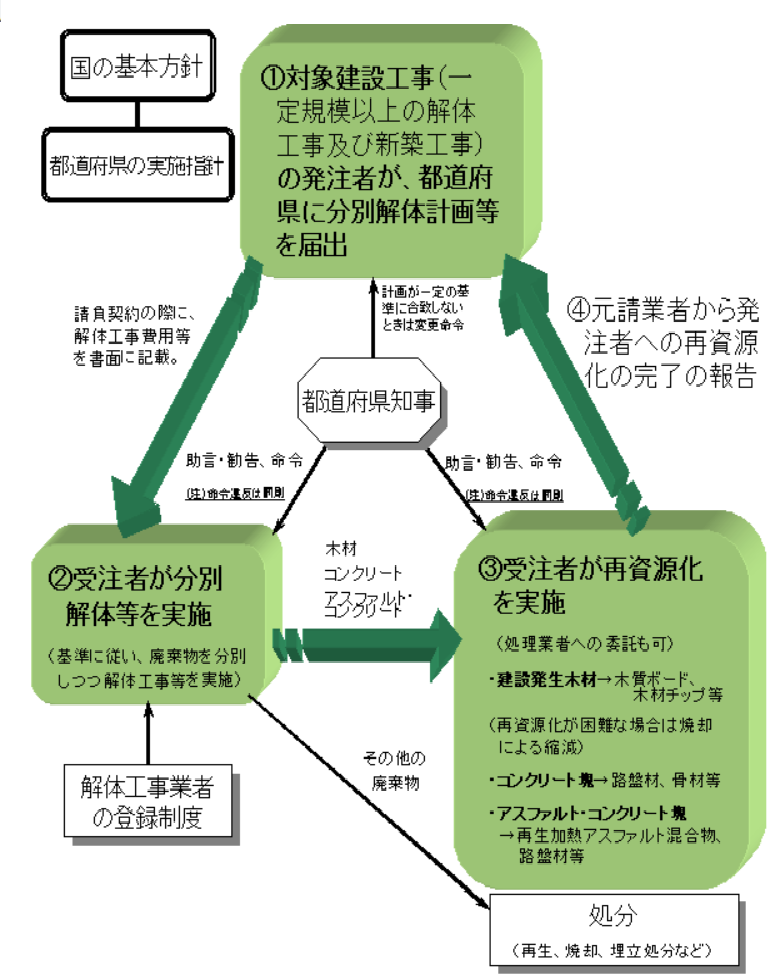

建設リサイクル法では、特定建設資材※を用いた一定規模以上の建設工事を行う場合、工事の受注者などに対して分別解体と再資源化を行うことを義務付けています。対象となる建設工事を実施する際は、工事着手7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体などの計画を届け出ること、対象建設工事の請負契約をする際は解体工事や再資源化に必要な費用を明記することなど手続きに関することを細かく義務付けているほか、工事業者は都道府県知事への登録制度が必要となるなど、建設リサイクル法によって建設工事の手続き方法が整備されました。対象となる建設工事の基準は以下のように定められています。

1.建築物の解体工事は、床面積80平方メートル以上

2.建築物の新築または増築の工事は、床面積500平方メートル以上

3.建築物の修繕・模様替え等の工事は、請負代金が1億円以上

4.建築物以外の工作物の解体または新築工事は、請負代金が500万円以上

※特定建設資材

特定建設資材とは、プレキャスト板などを含むコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材などを言います。

<参考>環境省 建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法の手続きの流れ

建設リサイクル法に従い分別解体・再資源化工事を行う際、発注者は工事の元請け業者からの説明を受けて契約した後、都道府県知事へ事前届け出を提出します。工事実施の際には、現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行った上で、分別解体工事や再資源化を行います。再資源化を行った場合は、元請け業者から発注者へ再資源化に関する記録を書面にまとめ、完了報告する流れとなります。また、元請け業者が、下請け業者に工事を依頼する場合は、下請け業者に都道府県知事への届け出事項を告知し、解体方法などを契約書面で確認する必要があります。

まとめ

建設リサイクル法は、建設廃棄物の適正なリサイクルを促進するために、分別や再資源化に関する契約や手続き方法などを定めています。平成12年に制定された背景には、平成10年に不法投棄問題がピークにあったことも影響していると考えられます。現在はピーク時と比べれば、不法投棄件数は減ったものの、適正な処理やリサイクルがされずに不法投棄される廃棄物は0にはならず、不法投棄件数の7割以上を建設系廃棄物が占めているのが現状です。不法投棄事件の多かった時期から減少した理由として、法律による適正な処理方法の確立や不法投棄の罰則化、排出業者や自治体の徹底した管理の強化が考えられます。法律による正しい手続きを踏み、信頼のおける業者と適正な処理方法を確認して契約を結ぶことで、今後の建設廃棄物のリサイクルの促進に繋げていきたいものです。

過去の産業廃棄物の不法投棄に関するコラムはこちら

<参照>不法投棄とは?産業廃棄物の不法投棄の現状について